Uma “cooperativa” de artistas e agitadores culturais pode transformar uma cidade? Em 1990, o Recife era apontado pelo Comitê de Crise Populacional, organização internacional sem fins lucrativos que incentiva o planejamento familiar, como a quarta pior metrópole do mundo para se viver. Na época, os precursores do que viria a ser a “cena Mangue” deparavam com o dilema “mudar de lugar ou mudar o lugar”.

Cerca de 25 anos após o surgimento do Manguebeat, o cenário mudou. Pernambuco projeta artistas e produções musicais em grandes eventos esportivos, como a Olimpíada e a Paralimpíada do Rio de Janeiro. Também conquista salas de cinema mundo afora com uma estética própria, elogiada nos principais festivais internacionais – sinais de que o movimento que buscou desbloquear as artérias criativas da cidade ainda pulsa.

RENATO L. – “O Manguebeat causou uma transformação enorme. Uma consequência foi tirar a força de um discurso regionalista em excesso e fechado para o mundo.” Foto: Henrique Genecy

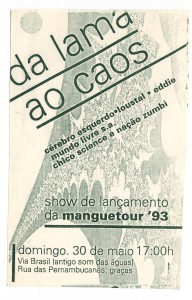

Para além dos talentos individuais, um dos recortes possíveis para compreender o percurso e os legados do Manguebeat diz respeito ao funcionamento orgânico do grupo. “A força do movimento vinha do coletivo, que era maior do que qualquer nome isoladamente”, frisa o jornalista Renato L., considerado “ministro da Informação” da cena. Esse modo de produzir cultura potencializou ideias que encharcavam as mentes dos “mangueboys” e se materializou em shows lendários no Abril Pro Rock e discos hoje clássicos, como Da Lama ao Caos (Chico Science e Nação Zumbi) e Samba Esquema Noise (Mundo Livre S/A).

Em fins dos anos 1980, na ausência de áreas de lazer, as casas de amigos eram lugares propícios para ouvir discos garimpados e conversar. Nesses espaços, influências sonoras se cruzavam e pensamentos se afinavam. Em um estúdio improvisado na residência do artista visual H.D. Mabuse , em Casa Caiada (Olinda), surgiu a Bom Tom Rádio. Ali, ele – que seria o “ministro da Tecnologia” do Mangue –, Chico Science e Jorge dü Peixe registraram a primeira versão da música A Cidade, que posteriormente seria gravada com a Nação Zumbi.

“Não tinha nada acontecendo na cidade. A diversão era se juntar para ficar ouvindo música. Depois, começamos a fazer as gravações usando um equipamento de karaokê. Mas não havia ainda um circuito de lugares para tocar”, lembra Mabuse, que, junto com Renato L., Fred Zero Quatro (vocalista da Mundo Livre S/A) e Hélder Aragão (futuro DJ Dolores), organizava festas no Recife no fim da década de 80. Inspirada no conceito punk do “faça você mesmo”, a produção e divulgação dos eventos contavam com a participação de todos.

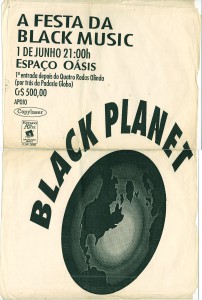

O termo Mangue transcende esse circuito restrito e aparece na imprensa, pela primeira vez, no caderno de cultura do Jornal do Commercio, em uma reportagem de 1991 sobre a festa Black Planet, em Olinda. Na matéria do jornalista Marcelo Pereira, Science, então vocalista da banda Loustal – embrião da Nação Zumbi –, anunciava ter criado um novo gênero musical. Por volta dessa época, durante um encontro num bar nas Graças, na Zona Norte do Recife, o músico usou a expressão para se referir ao som que emergiu de um ensaio com o Bloco Afro Lamento Negro, do qual participava Gilmar Bolla 8, futuro percussionista da banda de rock. “Essa conversa catalisou uma série de ideias. Boa parte dos conceitos-chaves surgiu numa espécie de fluxo de criatividade durante uns 40 minutos”, conta Renato.

H.D. MABUSE – “Um legado do Mangue é o entendimento de que temos um contexto cultural riquíssimo, e essa riqueza é mais includente do que excludente.” Foto: Rinaldo Marques

Pouco tempo depois, Fred Zero Quatro conectaria reflexões, como “injetar um pouco de energia na lama”, com a imagem-símbolo da antena parabólica no texto para a imprensa intitulado Caranguejos com Cérebro, que terminou sendo divulgado na íntegra por Marcelo Pereira. “Duas coisas fundamentais ocorreram à nossa revelia. Uma delas foi a publicação do release como manifesto. Outra foi a troca do bit, de informação, para o beat, de batida, que ajudou a consolidar na cabeça das pessoas”, diz DJ Dolores, que, junto com o cineasta Hilton Lacerda, criava, naquele momento, capas de discos e videoclipes das bandas.

O músico, que se apresentou com a Orchestra Santa Massa no encerramento da Olimpíada do Rio, em agosto, sublinha que o uso do mangue como metáfora se contrapunha à imagem da monocultura da cana-de-açúcar. “O conceito sempre foi oposto ao que se espera de um movimento ou de uma cena comercial, em que tudo é igual. Desde o início, o Mangue já abrigava possibilidades estéticas diferentes, fazendo jus à ideia de um ecossistema diversificado”, aponta Dolores.

A diversidade do Manguebeat se propagou em espaços como a Soparia, aberta no Pina, em 1991, por Roger de Renor. O bar fornecia estrutura para músicos e bandas locais se apresentarem. “A Soparia agregava gente do teatro, do Maracatu Nação Pernambuco… Teve show da Mundo Livre com Nação Zumbi. Isso trazia bandas novas. Depois, quando chegou radiola de ficha com CD, a gente teve mais de 30 discos com galeras da cena. As pessoas levavam os amigos para ouvir as fitas ‘demo’”, recorda Roger.

Na Soparia, a música também encontrou outras vertentes artísticas, como o cinema. “Quando o Baile Perfumado [filme de Paulo Caldas e Lírio Ferreira, de 1996] foi rodado, o meu bar ficou quase vazio, porque arregimentou todo mundo: eu, o Ortinho (vocalista da banda Querosene Jacaré), a galera do Mestre Ambrósio, Fred Zero Quatro… Todo mundo era mais ou menos da mesma turma”, ilustra.

O escritor e crítico musical José Teles conta ter conhecido os participantes da “cena Mangue” na Rua Sete de Setembro, na Boa Vista, centro do Recife. A presença de lojas de discos e da Livro 7, então a maior livraria do Brasil, ajudava a congregar artistas e intelectuais. O jornalista terminou sendo um dos elos da corrente ao apresentar a obra de Josué de Castro Homens e Caranguejos para Science e Fred, durante uma visita dos músicos para mostrar uma fita “demo”. “Todo mundo se envolveu: a turma de design, da fotografia… Mexeu com cinema, moda, com tudo. Agregou todos que estavam fazendo arte. O que Recife é hoje se deve muito a essa história”, resume Teles, autor do livro Do frevo ao Manguebeat.

Difusão – Um outro ponto de convergência musical, naquele momento, foi a loja de CDs Rock Xpress, do produtor Paulo André. A partir de 1993, ele iria impulsionar a cena com iniciativas pioneiras como o festival Abril Pro Rock, que desde então aproximou bandas, gravadoras e imprensa nacional. Posteriormente, tornou-se empresário de Chico Science e Nação Zumbi e viabilizou a internacionalização da banda após o lançamento do álbum Da Lama ao Caos (1994) – empenho que contrariou o interesse da gravadora, mas se mostrou importante para a formação de público.

“O axé tinha chegado com tudo. Além disso, não tinha rádio para tocar as bandas nem quando os discos ficaram prontos, porque as emissoras de rock diziam que era um som regional, e as regionais diziam que era rock. Comecei a mandar o Da Lama ao Caos junto com críticas internacionais para o mundo inteiro. Cinco meses depois, recebemos o primeiro convite”, contextualiza Paulo André.

ROGER DE RENOR – “O movimento veio junto com a tecnologia e integrou as pessoas de um jeito que hoje elas não precisam da mídia corporativista.” Foto: Breno Laprovitera

A primeira turnê, que incluiu Estados Unidos e países da Europa, começou pela cidade de Nova York, em 1995, onde o grupo abriu o show de Gilberto Gil no festival Central Park Summer Stage. “Quando a gente voltou, a gravadora falou que tínhamos conseguido muita visibilidade, que a banda tinha ‘estourado’. E, no Recife, nos esperavam recados de cinco blocos de axé querendo que a banda tocasse em trios elétricos do Recifolia. Tivemos que declinar”, conta o produtor.

A inquietação do movimento Mangue levou a inovações como a criação do primeiro programa de rádio da América Latina desenvolvido especialmente para a web, o Manguetronic Net Radio, e de um site oficial, em um momento em que a rede mundial de computadores ainda começava a ser implantada no Brasil. “A Internet estava despontando, cercada por um clima de otimismo. O que facilitou é que havia gente nesse núcleo-base que tinha domínio da tecnologia”, reforça Renato.

A capacidade de uso da mídia foi outra marca do movimento. “Em 1993, quando Nação Zumbi e Mundo Livre fizeram a primeira ‘manguetour’ de ônibus, para São Paulo e Belo Horizonte, no meio do caminho, compraram a Folha de São Paulo e uma matéria já dizia que os ‘mangueboys’ invadiam a capital paulista”, relata Mabuse.

Em meados de 91, começou a ser gerado e articulado em vários pontos da cidade um núcleo de pesquisa e produção de ideias pop. O objetivo era engendrar um “circuito energético” capaz de conectar as boas vibrações dos mangues com a rede mundial de circulação de conceitos pop. Imagem símbolo: uma antena parabólica enfiada na lama. (Trecho de Caranguejos com Cérebro, escrito por Fred Zero Quatro em 1992)

Em meio aos acontecimentos, Chico Science atuava como mediador capaz de forjar, em alquimias sonoras, a unidade na multiplicidade. “Toda cena tem muita gente trabalhando e produzindo, mas tem que ter uma cara, para que as pessoas entendam. O Chico era esse ícone, o porta-voz que encarnou fisicamente uma série de ideias”, diz Dolores.

Para Marcelo Pereira, Science atuou como um lanceiro da música pernambucana. “Foi um grande catalisador, um ponta de lança, pois tinha uma capacidade de comunicação incrível, uma intuição fantástica, curiosidade, desejo de aprender e inquietação. Ele buscava manter contato com artistas de fora, não ficava restrito ao seu mundo, e soube ter ao redor músicos incríveis, criativos e antenados como ele”, avalia o jornalista.

Pós-Mangue – A morte precoce de Chico Science, em 1997, num acidente de carro em Olinda, poderia ter representado um enfraquecimento da cena. Mas a continuidade dos projetos de artistas envolvidos e os desdobramentos culturais dentro e fora da música apontam para a sobrevivência do espírito Manguebeat.

Para Paulo André, “desde os anos 1990, não se via na música uma intensidade cultural tão forte”. “Isso se deve a novos espaços culturais na cidade, que só existem porque há uma produção para circular”, acredita. Ele considera, porém, que os mesmos gargalos que a “cena Mangue” enfrentou na década de 90 se mantêm. “A comunicação pública está atrasada no tempo e falta uma estratégia de turismo tendo a música como carro-chefe, de uma forma que não seja caricata. Trabalhamos para levar o nome de Pernambuco a lugares onde nunca tinha ido, mas isso ainda não foi entendido pelo Poder Público”, ressalva.

Hoje, à frente do projeto Som na Rural, Roger de Renor observa que, mesmo após o Manguebeat e o reconhecimento nacional de artistas pernambucanos, ainda falta apoio do Poder Público para as ações culturais que surgem espontaneamente no Recife. “Apoio cultural, atualmente, é não mandar a polícia. Ainda continuam duas cidades, uma dentro da outra”, observa.

Mabuse identifica na atual luta pelo direito à cidade conexões com o Manguebeat, como a reunião de formas de expressão distintas e a produção de conteúdo em rede. “Houve uma mudança na mentalidade das pessoas, com a percepção de que certas transformações estruturais podem ser realizadas na cidade. Antes do Mangue, para a indústria fonográfica, o Brasil ia até a Bahia. A gente conseguiu mudar essa geografia”, aponta.

Veja também:

Na Ilha de Deus, vida emana do mangue

Ouça a versão da reportagem para a Rádio Alepe

*Esta matéria faz parte do jornal Tribuna Parlamentar de novembro. Confira a edição completa.